각종 정의

(1) 외부 효과 : 당사자가 아닌 타인에게

의도하지 않은 편익 또는 비용을 제공

1)외부경제(양의 외부효과): 의도치 않은 편익

2)외부불경제(음의 외부효과): 의도하지 않은 비용

(2)자원배분에 미치는 효과

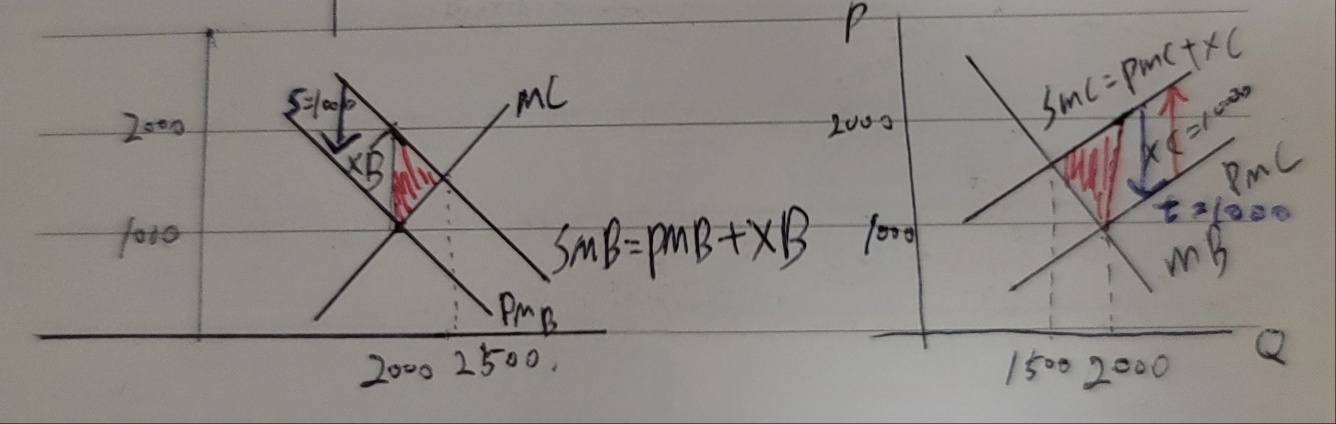

1)사회적 한계편익(SMB)

사적 한계편익(PMB)에 외부경제를 더한 것

2) 사회적 한계비용(SMC)

사적 한계편익(PMC)에 외부경제를 더한 것

외부 불경제와 외부 경제

<외부 불경제>

기업이 제품을 생산하는데

오염 때문에 제품 한 단위당

XC=1000의 외부 불경제가 발생한다

가정해보자.

이때 기업의 사적 한계편익(PMC)은

2000,1000 에서 형성된다.

하지만 SMC는 XC를 포함하기 때문에

SMC=PMC+XC가 되고

따라서 SMC 곡선은 위로 1000 올라간다.

이때 사회적 최적 수량은 (총잉여를 극대화)

1500,1500이 되지만

기업들은 외부효과를 고려하지 않으므로

여전히 PMC에서 산출하기 때문에

2000, 1000을 고수한다.

그러므로 과다생산이 발생하고

위의 빗금친 부분만큼 총잉여 감소가 생긴다.

<외부 경제>

화훼농원이 외부경제를 창출한다.

그 크기는 한 단위당 XB=1000 가정하자.

이때 꽃의 최적 사적한계편익은(PMB) 2000이다.

즉 균형은 2000,1000에서 형성된다.

하지만 화훼농장덕에 다른 이들이

추가로 얻는 이득은 고려되지 않는다.

SMB = PMB + XB이므로

SMB의 한계편익은 2500이고

2500,1500 에서 최적 균형을 이룬다.

하지만 화훼농장은 외부경제는 고려하지 않으므로

생산을 늘리지 않고 2000에서 계속 생산한다.

따라서 500의 과소 생산이 발생하고

위의 빗금친 만큼 잉여가 감소한다.

외부효과의 해결책

<피구세>

외부 불경제를 발생하는 경우

그 비용을 본인이 부담하지 않아 문제다.

따라서 정부가 외부비용과 동일하게

1000의 세금을 부과하여

곡선을 1000만큼 다시 내리게 만들어

사적 한계비용과 사회적 한계비용이

동일하게 해주어야 한다.(SMC=PMC)

기업이 사회적 최적 산출량만큼

생산을 하고 시장 균형산출량이

사회적 최적 산출량과 동일하게 된다.

<보조금 지급>

외부 경제를 발생하는 경우

그 혜택을 받지 못하는 것이 문제다.

따라서 피구세와 반대로

정부가 1000의 보조금을 지급하여

곡선을 1000만큼 다시 내리게 만들어

(SMB=PMB)를 해주어야 한다.

<코즈의 정리>

국가가 개입하지 않더라도

외부효과가 발생하는 경우 누가 권리를 갖든

효율적인 결과가 얻어진다는 이론.

단, 누구한테 권리가 있는지 명확해야함

권리자에게 자기가 얻을 이익 혹은

손해 직전까지만 지불하기 때문

(공장 폐수와 어부의 관계에서 수질개선비)

현실의 경우에는 누가 권리를 갖는지

정의가 불명확하기 때문에 현실적용이 어려움

(층간소음,.서로 권리를 갖고 있다 생각)

<세금과 경매 이용>

| 공정 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 오염 배출량(톤) | 4t | 3t | 2t | 1t | 0t |

| A 회사의 비용 | 100 | 200 | 600 | 1300 | 2300 |

| 전환비용 | +100 | +400 | +700 | +1000 | |

| B 회사의 비용 | 300 | 320 | 380 | 480 | 700 |

| 전환비용 | +20 | +60 | +100 | +220 |

현재 오염 제한이 없는 경우

각 회사는 공정 1로 한다.

1)의무적으로 2톤을 줄이는 경우

각 기업은 공정 3이 되어

A회사는 500. B회사는 80.

합쳐서 580의 추가 비용 나온다.

2) 세금(T)을 이용한 방법 (ex:톤당 50)

추가 비용이 T보다 작으면

각 기업은 오염물질을

덜 배출하는 공정으로 전환.

예를 들어 A회사는 톤당 T가 50일 경우

공정2로 전환 시 전환비용2(500)를 하느니

차라리 세금(80)을 낸다.

B회사는 공정2로 전환 시

세금(100)보다 전환비용2(80)을 낸다.

만약 정부가 총 4t의 오염을 줄이고 싶은 경우

한 단위 줄일 때 비용이(전환비용)

낮은 공정부터 줄여야 사회적 비용이 절약된다.

즉 B회사가 4공정까지 A회사가 2공정까지 해서

B회사가 3톤, A회사가 1톤까지

줄이는 것이 효율적이다.

세금을 부과하는 정책은 가장 적은 비용으로

오염을 줄일 수 있는 기업이

가장 많이 줄이도록 하는 것.

의무적으로 똑같이 줄이게 하는 것보다 효율적.

하지만 정부는 각 기업의 오염감축 비용에 대한

상세 정보를 모르기 때문에

오염세를 얼마나 설정해야 하는 지 알 수 없다.

3) 오염 배출권 경매

2)번 세금을 부과하는 방법과 같이

가장 적은 비용으로 오염을 줄일 수 있는 기업이

오염을 가장 많이 줄일 수 있도록 한다.

비용에 대한 정보를 필요로 하지 않는다.

또한 목표 배출량 수준이 관대하다고

생각하는 집단은 경매로

배출권을 금고에 사서 보관할 수도 있다.

공유의 비극과 사유 재산권

재산권이 특정인에게 귀속되어 있지 않으면,

자원이 남용되는 공유의 비극이 발생한다.

사회적으로 사회적편익(SMB)이

한계비용(MC)과 일치해야 하는데

개인은 사적한계편익(PMB)이

한계비용과 일치하는 수준까지 사용한다.

즉, 다른 사람들에게 외부비용을 발생시킨다.

공공재와 무임승차 문제

<용어 정리>

비경합성 : 한 사람이 소비해도

다른 사람 소비 감소x

비배재성 : 대가를 지불하지 않은 사람이

재화 소비 못하도록 막을 수 없는 것.

사유재 : 경합성과 배제성이 높은 재화

집단재 : 배제는 가능하나 비경합 적

(케이블 tv, 고속도로 등)

공유재 : 경합성은 있으나 배제성이 없는 재화

공공재 : 경합성과 배제성이 낮은 재화 (불꽃)

<공공재 공급의 2가지 문제점>

비배제성 때문에

가격 회수 어려움, 무임승차 문제.

비경합성 때문에

추가적인 소비자에게 제공하는 한계비용이 0

이므로 가격 책정 어려움

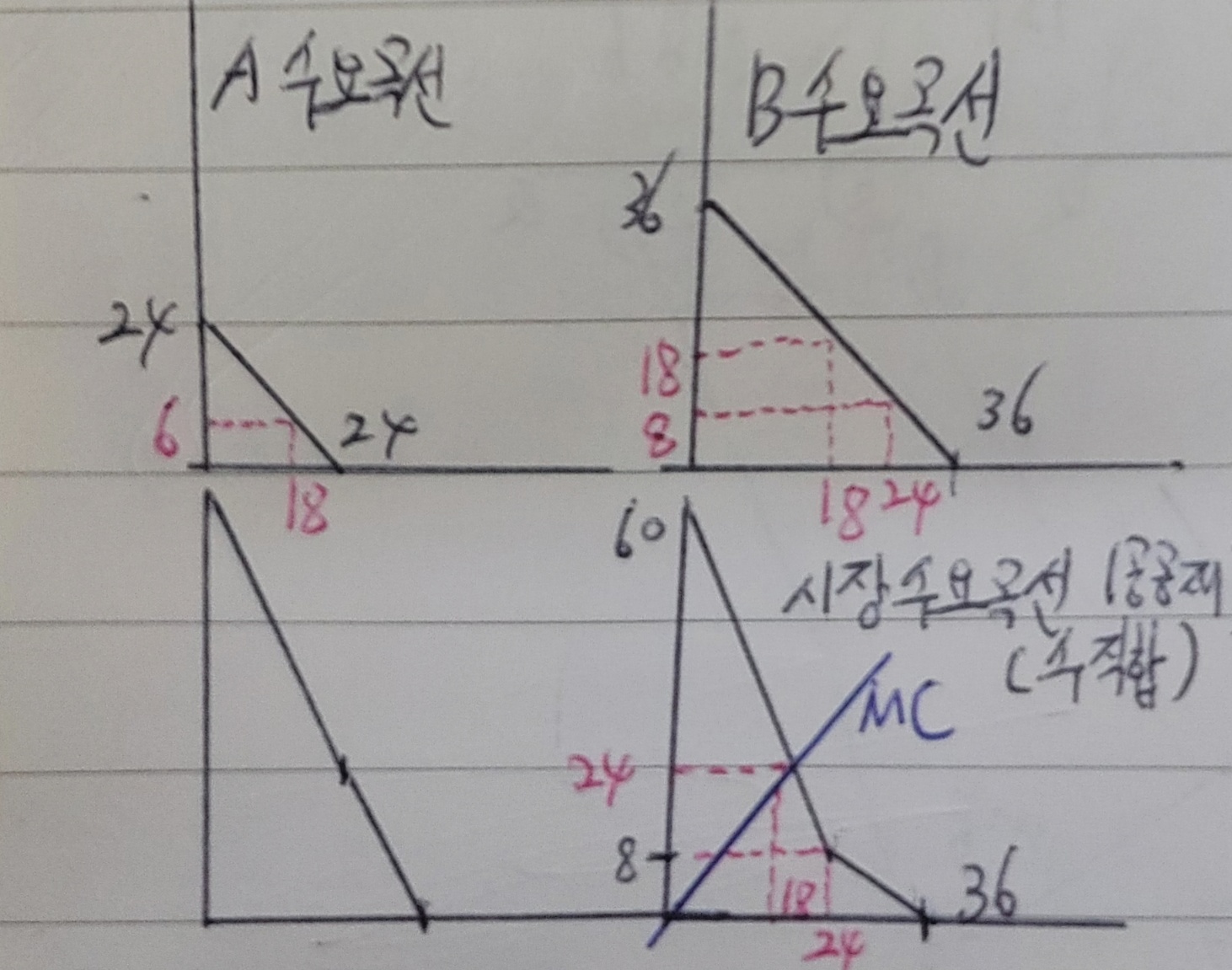

<공공재의 최적 수량 : 린달 균형>

시장재 (개인a,b): MBa=MBb=MC

공공재 (개인a,b): MBa+MBb=MC

예를 들어 위 그래프에서

사회적 최적 수량은 18이고

소비도 18로 동일하지만 (소비)

A는 6 B는 18을 가격으로 지불한다.

그리고 사회는 그 비용의 합 24를 지불한다,

이를 린달 균형이라고 한다.

각자 추가적인 한 단위를 얻기 위해

지불할 용의가 있는 금액은 다르지만

소비자들은 동일한 양을 소비한다.

즉, 주어진 수량에서 각 개인들이

추가적인 한 단위를 얻기 위해

지불할 용의가 있는 가격을 더해야 한다.

24까지는 A와 B의 수요곡선의 합

24부터 36까지는 A의 수요가 없으므로

B의 수요를 넣는다. 즉, 수직합.

-참고-

사적인 재화의 경우,

시장 수요는 개인들의 수요를

수평으로 합하여 구했다.

각 수요자가 배타적으로

일정량을 가지고 가기 때문(비경합성)이다.

공공재의 최적 수량은

사유재와 동일하게

시장 수요곡선과 사회적 한계비용곡선이

만나는 점에서 결정된다.

하지만 시장재의 경우

각 개인의 한계효용과 한계비용이

일치해야 하는 반면 (수직합 아님)

공공재의 경우 비경합성이 있으므로

개인 전체의 합의 한계효용과

한계비용이 일치해야 한다.

시장재 (개인a,b): MBa=MBb=MC

공공재 (개인a,b): MBa+MBb=MC

이상으로

미시 10강. 외부효과와 사유재산

포스팅을 마칩니다.

'거시, 미시 경제학' 카테고리의 다른 글

| 통화, 화폐, 물가, 중앙은행 (0) | 2023.10.11 |

|---|---|

| 거시경제학 5. 저축과 자본 (1) | 2023.10.04 |

| 미시경제학 9. 독점 시장 (0) | 2023.09.13 |

| 시장의 효율성 (0) | 2023.08.30 |

| 완전경쟁시장의 공급 (0) | 2023.08.23 |